第3章 介護現場マネジメントの方法⑨【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.21です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

60点のリーダーシップ③ ~人の心を動かす~

管理者の感情コントロールという問題

リーダーシップの2つめの要素である「人の心を動かす」は、「ルールと仕組みで人を動かす」という具体的なマネジメント手法に変換されて職員に伝わっていく。その前提となるのは管理者自身のモラルだが、たとえモラルに問題がなくとも、管理者のリーダーシップの表現に不具合があれば、結果は同じことになってしまう。管理者と職員をつなぐパイプがそこで詰まってしまうからだ。中でも特に注意しなければならないのが、管理者自身の感情コントロールの問題である。

感情の起伏が激しい管理者と一緒に働く職員の心は、ほとんどの場合、対立か面従腹背のいずれかに向かう。管理者と職員の対立が長引くと職場の雰囲気は悪化し、やがては離職者の増加に行き着く。面従腹背が続くと職員の当事者意識は徐々に薄れ、忖度や事なかれ主義が横行しはじめる。最悪の場合、事故やミスの隠蔽にもつながりかねない。いいことなど何ひとつないのだ。

管理者には権限がある。権限が職場のヒト・モノ・カネを左右する力を持っている以上、その影響下にある職員たちは、管理者の発言や態度に敏感にならざるを得ない。だが、権限は便宜上管理者という役職に与えられているだけであって、管理者自身のものではない。あくまでも法人から一時的に預かっているに過ぎず、いずれは返すものだ。過度に感情的になってしまうことは、この権限を私物化しているように職員の目には映る。人の心を動かす上で、それはマイナスでしかない。

過度な感情の起伏を抑える方法

管理者もひとりの人間である。仕事から完全に感情を切り離すことはできない。働く上では、利用者や家族に対して、あるいは会社の上司・同僚・部下に対して、喜怒哀楽をはじめ多種多様な感情が湧き起こることだろう。それは仕方のないことだ。ただ、過度に感情的になることは職場への影響が大きいだけに、できるだけ避けた方がいい。

感情のコントロールは口でいうほど簡単なことではないが、手立てがないわけではない。ひとつの方法として、以下のようなアプローチで感情の起伏はある程度抑えることができる。

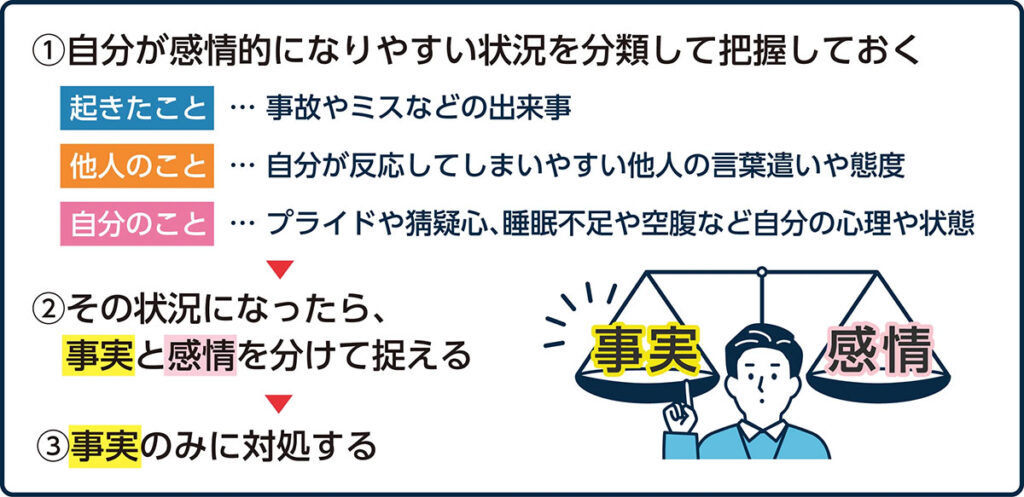

①自分が感情的になりやすい状況を把握しておく。

②その状況になったら事実と感情を分けて捉える。

③事実のみに対処する。

①は、どんなことに対して自分の感情が揺れ動きやすいのか、理解しておくということだ。「起きたこと」「他人のこと」「自分のこと」に分類してみるとわかりやすいだろう。「起きたこと」とは、事故やミス等の出来事の種類である。「他人のこと」とは、自分が反応してしまいやすい他人の言葉遣いや態度等を指す。「自分のこと」とは、プライドや猜疑心のような心理だけでなく、睡眠不足や空腹も含まれる。こういったパターンを普段から自覚しておくだけでも、反射的な反応は減らせる。

「事実」と「感情」を分類する

②は、いざ事が起きたときの具体的な対処法である。たとえば、「利用者の家族からのクレームに主任が電話で対応していたという報告を主任の部下から聞き、主任がクレームを隠しているのではないかと思って腹が立った」ということがあったとしよう。この場合、「発生した事実」は、「利用者の家族からのクレームに主任が対応していたという報告を主任の部下から聞いた」と「その報告を主任からは受けていない」の2点だけである。一方、「それに対して生じた自分の感情」は、「クレームがあったと聞かされた戸惑い」「クレーム隠しの疑念と憤り」などである。

このように冷静に分類してみると、クレームの有無や、主任がクレームを隠していたかどうかは、現時点では不明確であることがわかる。部下は、主任の電話での受け答えを聞いていただけで先方の声は聞いておらず、クレームではないのかもしれない。また主任の管理者への報告は別の事情があって遅れているだけなのかもしれない。戸惑い、疑念、憤りを感じることは仕方ないとしても、それを口に出すのは、この段階ではまだ早いのだ。だから、ここでまず管理者がすべきことは、感情を表に出さず、クレームの有無も含めて主任に直接事実を確認するという③の行動なのである。

もし、クレームが職員の勘違いだった場合、上記のネガティブな感情はすべて取り越し苦労になる。介護現場ではこのような早合点が結構多いように思うのだが、いかがだろうか。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。