介護現場の透明化と信頼構築① -福祉サービス第三者評価で実現する「質の高いケア」-

株式会社エクセレントケアシステム執行役員(「品質管理部」)の坂本と申します。EX Magazineを担当するようになって4回目の掲載となります。これまでは、私の紹介を兼ねた社会福祉に対する私なりの考えや取り組む姿勢、介護サービスの本質と社会貢献活動、弊社品質管理部の活動をご紹介させていただきました。今回から5回にわたって、介護現場の透明化と信頼構築を実現するための方法の1つとして昨今注目を集めている「福祉サービス第三者評価」の考え方やその仕組みについて取り上げたいと思います。

私は現在、(公社)岡山県社会福祉士会第三者評価委員会の担当理事をつとめると同時に、評価調査者として約18年間、高齢者福祉施設や障害児・者福祉施設、保育所や社会的養護関係施設のサービス評価の活動をして参りました。そこでの経験や知見を弊社品質管理部の活動や介護サービスの質向上に活かせていけるよう検討しているところです。今回から全5回のシリーズが、皆さまの所属されている施設・事業所の運営はもちろんのこと、提供する福祉サービスの質向上の一助となればと思っています。

私たちが行う福祉サービス(介護サービス)の評価とその必要性

私たち社会福祉の専門家(介護福祉士や社会福祉士、介護支援専門員など)は、施設・事業所を利用する利用者やその家族が日常生活を安心・安全に送っていただくこと、利用者がかけがえのない人生、かけがえのない一日一日を自分らしく、自立した生活を送っていただくために日々業務に取り組んでいます。利用者にとって、職員にとって比較的閉鎖された空間で毎日を送っていると、職員にとっては利用者やその家族に対して行っている福祉サービス(介護サービス)がマンネリ化しやすくなり、安心・安全な生活の提供、自立した生活の実現に本当に寄与しているのか分からなくなるのが自然な現象です。そこで、我々はケース会議でお互いの支援内容を検討したり、内外の研修に参加し最新の情報や技術を得たり、スーパーバイザーから直接指導や助言を受けたりします。また、自身が毎年設定する目標の達成度や所属する組織の基準に基づいた自己評価(振り返り)を行ったり、利用者や利用者家族アンケートによりその満足度を測ったりして、自身が提供する福祉サービス(介護サービス)やその品質管理・保証を評価・確認します。

ところが、いくら自身が毎年設定する目標が上司の面談のもと設定されたとしても、自身を評価する自己評価には限界があります。また、利用者や利用者家族アンケートを実施することによりその満足度を測れたとしても、自分の親をお世話してもらっている施設・事業所に対するアンケートを通じた評価は、その利害関係が生じ、その評価も限界があります。このように、「自己評価」、「他者評価」に少なからず限界がある中で、「福祉サービス第三者評価」の意義を見出すことができます。

第三者という視点

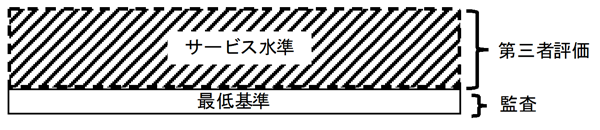

「福祉サービス第三者評価」とは、「福祉施設・事業所の福祉サービスの質について、公正・中立な第三者評価機関が、専門的・客観的な立場のもとに評価を行う仕組み」です*1。ここでいう「第三者評価機関」とは、施設・事業所と利害関係のない第三者組織のことを指します。この第三者機関による評価は、前述の「自己評価」や「他者評価」に比べ利害関係がないことから、より正確な評価が可能となります。加えて、「福祉サービス第三者評価」は「よりよい福祉サービス」の水準を目指す施設・事業所や施設に対し、法律上定められている最低基準(施設基準、人員配置基準、運営基準)を満たしたしていることを前提に福祉サービスの質の評価を行うことであり、図1に示す通り、監査が対象としている最低基準ではなく、各事業所・施設が提供しているサービス水準の部分(他の事業所・施設にはない優れたところ)を対象としています。

図1 第三者評価の評価部分(ストライプ部分)

したがって、施設・事業所職員にとって評価結果を示した報告書に、各事業所・施設が提供しているサービス水準の部分(他の事業所・施設にはない優れたところ)が示されればそれをもとに、よりよい福祉サービス(介護サービス)の質向上を目指そうというインセンティブが働くとともに、評価のもととなる基準は各分野の運営基準をもとにした国が求めるサービス水準の1つのベンチマーク(標準)を示したものであることから、職員個々が自分たちが提供する福祉サービス(介護サービス)の水準を確認するために有益と考えます。

福祉サービス(介護サービス)の特性から見た評価の留意点

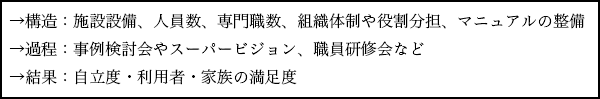

サービスの質評価については、以下図2に示すように、Donabedian Aが「構造(Structure)」、「過程(Process)」、「結果(Outcome)」の3つの要素を指摘しています(Donabedian A 1969, pp.1833-1836)*3。「構造(Structure)」とは、サービスを提供する側の人的・物的・財政的資源を評価したもので、施設や設備の規模、情報システム、専門職の配置や有資格の状況、教育や研修システム(人材育成)、規定やマニュアル等が該当します。次に、「過程(Process)」とは、提供する介護サービスやその支援方法が該当します。そして、「結果(Outcome)」とは、介護サービスが提供されたことによる自立度や要支援・要介護状態、介護サービスの利用による利用者や利用者家族満足度調査の結果などが該当します(柏木2012, pp.152-164)*4(安井、平林2013, pp.71-81)*5。

そこで、柏木は、「サービスの提供者が「構造(Structure)」、「過程(Process)」をよいと考えていても、それが利用者に効果があるかどうかは別の問題である」と指摘したうえで、「最終的によりよい「結果(Outcome)」を生み出すエビデンスを示す必要がある」と述べています。また、Donabedian Aは、サービスの質の評価にあたっては、「過程(Process)」と「結果(Outcome)」の両方を同時に評価することが重要であることを述べています(柏木2012, pp.152-164)*4。 ところが、介護保険制度における「結果(Outcome)」は、介護保険法第1条(目的)で示されている「・・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと・・・」であり、例えば認知症の利用者のように、現在の状態を伝える事が困難な場合このことをどう評価するのか難しいことが考えられます。また、2009(平成21)年に厚生労働省老健局に設置された「介護サービスの質の評価のあり方に係る検討委員会」では、介護サービスの質評価の目的を「介護保険の理念の実現」としたうえで、同委員会の報告書で、その目的を実現するための目標を「利用者等のQOLの確保」と「地域との連携・参画」としています。そして、それらを評価するための「結果(Outcome)」評価については、12の指標6 を設定し調査を行っています。その結果、「結果(Outcome)」に影響を与えていたのは「個人要因」であり「施設要因」の影響は限定的である*7 と武藤は指摘しています(武藤2012, pp.118-119)*8。以上のことからも、「過程(Process)」の要素の重要性が浮き彫りになったといえます。

図2 質を評価するための3つの視点(ドナベディアンモデル)

第三者評価の重要性

今回は、「福祉サービス第三者評価」のほんの一部をご紹介しましたが、福祉サービス(介護サービス)の特性を考慮すると、「福祉サービス第三者評価」の導入とその活用は有益であることがご理解頂けたと思います。弊社品質管理部では各施設・事業所の評価に以上の「福祉サービス第三者評価」の要素を取り入れ、弊社内部監査基準にもその考えをもとにした新基準を導入し運用しています。「福祉サービス第三者評価」とそれをもとにして定期的な自己評価の実施は、運営指導や行政監査の指摘事項となっていると同時に、今年度から義務化された介護サービス情報の公表項目の1つにも「第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)」があり、受審の有無は公表の必須となっています。

以上のことから、今後複数回にわたって「福祉サービス第三者評価」を取り上げ、深掘りしていきたいと思っています。ご期待下さい。

<脚注・参考文献>

*1 全国社会福祉協議会、福祉サービスの質の向上推進委員会評価調査部会(2019)「福祉サービス第三者評価評価調査者実践マニュアル【改訂新版】」『福祉サービス第三者評価事業ホームページ』、参照年月日2025年7月4日、

http://www.shakyo-hyouka.net/panf/manual_kaitei_201903.pdf*2 坂本圭(2020)「今後必要とされる「医療福祉人」―福祉サービス第三者評価の意義とその評価結果の視点から―」『「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文・エッセイ・作品集』

*3 Donabedian A (1969) Some issue in evaluating the quality of nursing care. American Journal of Public Health, 59, 1833-1836

*4 柏木聖代(2012)「在宅サービスのアウトカム評価と質改善」『季刊社会保障研究』48(2)

*5 安井秀作、平林由美(2013)「福祉サービス第三者評価事業の必要性と有効性を巡って―障害者施設の受審有無からの比較考察―」『関西福祉大学社会福祉学部研究紀要』17(1)

*6 12の指標とは、要介護度、認知症高齢者の日常生活自立度、障害高齢者の日常生活自立度、内服薬の種類数、医療的ケアの種類数、嚥下、食事摂取、排尿、排便、褥瘡、転倒の発生回数、身体抑制の発生回数となっています。

*7 最も影響が見られたのは、「平均在所日数」であり、在所日数が長い施設ほど「結果(Outcome)」指標は悪化する傾向にあった。

*8 武藤正樹(2012)「ケアの質評価の動向と課題」『季刊社会保障研究』48(2)

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 品質管理部 部長

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 非常勤講師、川崎医療福祉大学大学院 医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻 非常勤講師、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟国家試験合格支援委員会委員(科目幹事)、公益社団法人岡山県社会福祉士会担当理事、第三者評価委員会委員(評価調査者・事務担当)、一般社団法人日本レセプト学会理事、社会福祉法人弘徳学園評議員、NPO法人晴れ アドバイザー

病院の事務、通所介護の生活相談員を経験、川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療福祉経営学科副学科長を経て、2024年より現職。福祉サービス第三者評価の評価調査者を担っている。医療福祉制度に関する学術論文多数発表。分担執筆『障がい福祉のすすめ』第5章(学文社)などの著書もある。川崎医療福祉大学創立30年記念「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文部門最優秀賞受賞。博士(社会福祉学)・修士(社会学)ともに佛教大学、社会福祉士。