第1章 陥穽(おとしあな)の実像②【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.3です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

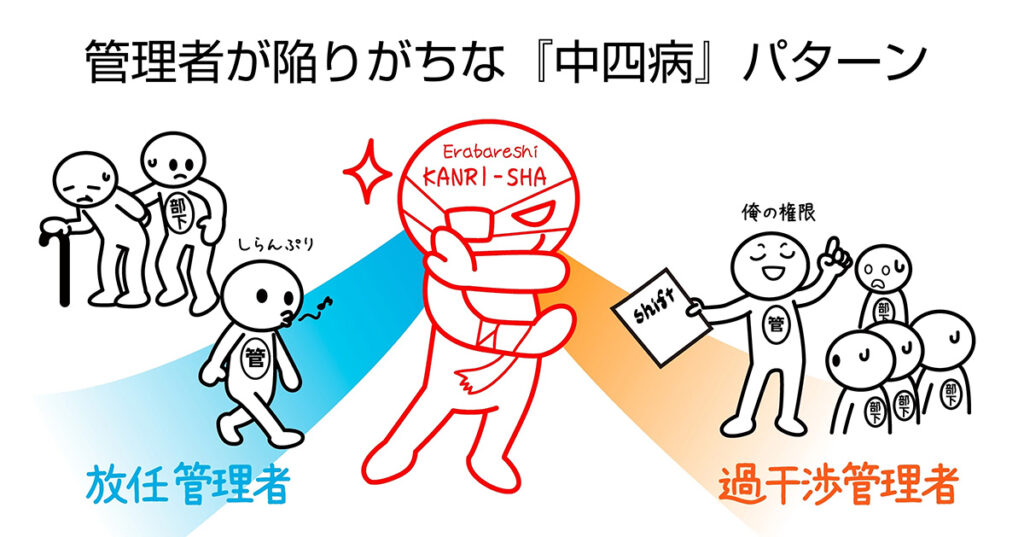

「中四病」による放任と過干渉

自分は選ばれし者なのだ…。「中四病」の管理者がもしそのような妄想を膨らませて、自分が何か特別な力を手に入れたと勘違いしているのなら、中二病をもじったこの呼び名も、案外的外れではないのかもしれない。

管理者は、確かに専門職の中から選ばれた役職だ。そこは否定しない。ただ、役職は特別な力などではない。単なる役割である。役職と権力は別物だなどというナイーブなことをいうつもりはないが、少なくとも役職者は、役職は役割に過ぎないと謙虚に受け止めるべきだろう。だが、このような役職に内在する権力の問題も含めて、専門職周辺に勘違いしやすい状況があることも事実だ。

まず、多くの場合、管理者は実務から外れる。完全に外れなくとも、入所・入居系では夜勤に入らなくなるなど、第一線から離れることが少なくない。消極的な理由で現場から離れたかった者や体力的な理由で退きたかった者にとっては、これが特権に映って「放任」につながっていく。

「過干渉」の方は、管理者がシフト組みの権限を握り続けていることが大きいが、人不足が現場に入る言い訳になっている面もある。現場に愛着が強すぎる者や管理者業務が不安で現場に逃げたい者は、「最最上級生」の立場を利用して恣意的にシフトを組んでしまう。人不足と管理者のマネジメントからの逃避は本来別の問題だが、経営層も耳が痛い話なので、つい看過しがちになる。

放任する管理者への回答

第一線から退く。それは管理職のあり方として正しい。だが、それはマネジメントするために退くのであって、あらゆる仕事をすべて部下に丸投げして自分がラクをするためではない。また、自分がその事業所のトップになったのをいいことに、ただひたすらケア実務に没頭するためでもない。

ここまで頑張ってきて、ようやく管理者になれたのだから、少しはラクをさせてほしい。管理者はすごろくのアガリではないのか?ご褒美ではないのか?もし、そう顔に書いてある新任管理者がいたとしたら、筆者はこういうだろう。

管理者になれたのは、きっとあなたが頑張ったひとつの結果だと思う。また、ケア実務の最前線のしんどさから解放されることを「ラクになる」と表現する気持ちも、わからないわけではない。

ただ、あなたはケア実務の最前線のしんどさから解放される代わりに、今度はマネジメントという質の異なるしんどさを担うことになったのだ。そのために管理者になったのであって、決してご褒美などではない。マネジメントのしんどさというものは、自分自身でコントロールできない範囲が広がるという意味では、実務より負担に感じるという人もいるくらいだ。介護職が専門性を磨き続けることにも、管理者がマネジメントのあり方を追求し続けることにも、アガリはない。とりわけ、管理者としてゼロからスタートするあなたは、ふりだしに戻ったと考えるべきだ。

過干渉する管理者への回答

私はこの事業所の誰よりも質の高いケアができる。だから、管理者になってからもサービスに入っている。それの何が悪いのか?私は現場から離れたくないし、だいいち、人不足で私が入らないとまわらない。もし新任管理者がこのようにいってきたとしたら、筆者はこう答えるだろう。

なにもサービスに入ることが悪いといっているのではない。管理者として優先すべき仕事がすべて行われていて、サービスにも入っているのなら何の問題もない。だが、いまほんとうにマネジメントの仕事は滞っていないだろうか。

現場から離れたくないという気持ちは、よくわかっているつもりだ。でも、この事業所で今マネジメントができる人は、あなたしかいない。能力的にも、現実的にも。だから管理者をお願いした。あなたがサービスを優先してマネジメントをしなければ、この事業所では誰もマネジメントをしていないことになってしまう。それでは困る。また、マネジメントの仕事の中には人材育成も含まれている。あなたのしている質の高いケアを、ぜひ若手に教えてあげてほしい。さらにいうと、あなたがサービスに入らないとまわらないくらい人不足なのなら、それを何とかするのもマネジメントの仕事だ。

このようにいって必ず相手が納得するとは限らない。理解が得られることもあるし、得られないこともある。だが、いうべきことはいわなければならない。

人間臭い心情を理解する

ひとつの地位や権限を手にしたとき、人は人間臭い慢心や夢想に翻弄される。あるいは不安や葛藤に苛まれる。自分は選ばれし者なのだ。自分には特別な力がある。自分はこの職場を自由に動かす特権を得たのだと勘違いする者もいれば、現場から離れることを過剰に悲観する者もいる。管理者になったものの、その重圧に押しつぶされそうになる者もいる。「放任」にも、「過干渉」にも、その根底にはこのような拠点長ならではの多様で複雑な心情が絡まっている。

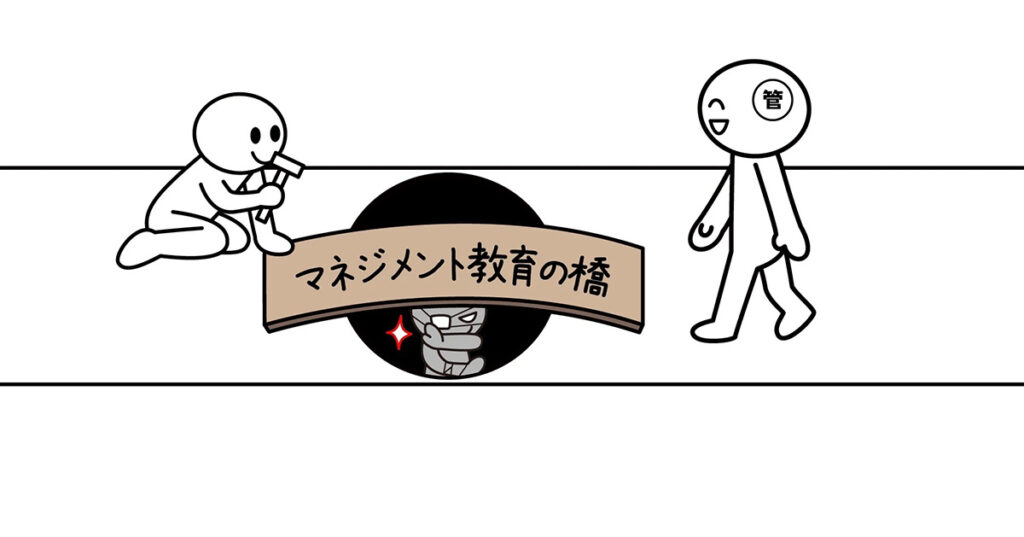

専門職からマネジメント職に進む道の入口にある「落とし穴」の上に、「教育」という橋を架けて渡れば、落下は防げる。だが、この「教育」は、ただ単にマネジメントのノウハウを教えるだけでは済まない。介護専門職からマネジメントという未知の仕事に臨む人間の心の変化や葛藤は相当なものだ。職業人生の一大事といっても言い過ぎではない。そのような複雑な心境を汲まずして、「教育」したことにはならない。

管理者になる者の大半は、相応の専門職キャリアを積んできている。そこには、プライドだけでなく、長年培ってきたものを失いたくない、一番輝いていた思い出に近い場所にいつまでも居たい、という思いもある。それは一種のノスタルジーだが、人間なら誰もが持ち合わせているこういった感情を理解した上で、マネジメントを教える側は教育に臨む必要があるだろう。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。