第3章 介護現場マネジメントの方法⑭【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.26です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

60点のマネジメント①~人材確保を多角化する

可能な範囲で多様な働き方を受け入れる

改めて振り返れば、仕事というものを、質的・量的に細かく切り分ける雇用の形は、働き手のニーズの多様化に応えて発展してきた。ネット社会の拡大によってマッチングの利便性が飛躍的に高まる中で、質的に細分化された軽作業バイトや、量的に細分化された1時間単位のスキマバイトが成立するようになったのである。

介護業界でも、限定的働き手は既に当たり前になっている。見守り業務や配膳・下膳のみ受け持つ職員、入浴介助や夜勤に特化した職員がこれにあたる。

こちらの条件に合わせてくれる人を採りたいというのが、昔から変わらない採用側の本音だと思う。しかしながら、法人によほどのブランド力がない限り、この考え方は通用しなくなりつつある。特にパートタイム雇用については、できるだけ働き手の条件に合わせていくことが求められている。

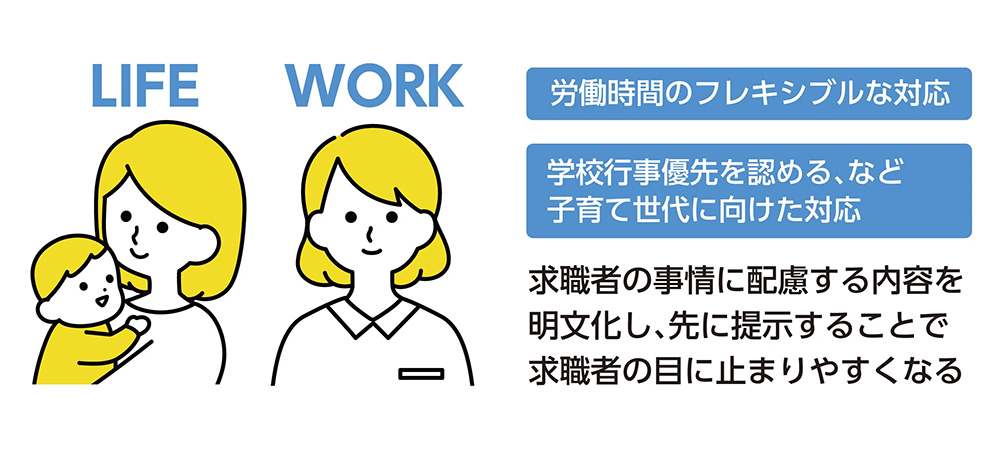

面接時、求職者にどのような働き方を望むのか尋ねることは当然として、求人段階からも、もっと積極的に多様な働き方に応える用意があることを示した方がいい。

「応相談」の一言で終わらせるのではなく、求人票等にはじめから、相談に応じることができる範囲を記載しておくのも一案だ。労働時間のフレキシブルな対応や、子育て世代には学校行事優先を認めるなど、事情に配慮するその内容を明文化し、先に提示しておく。そうすることで、そのような働き方を求めている求職者の目にとまる確率は高くなる。

改めて準社員という考え方

多様な雇用については、パートタイマーだけでなく、正社員まで対象にするという考え方もあり得る。いわゆる準社員という雇用形態の話である。 準社員と聞くと、一般的に、経営側の都合で人件費を低く抑えるための雇用形態、あるいは正社員登用というニンジンをぶら下げて社員に過剰な努力を強いる悪しき人事制度、というイメージが強いかもしれない。

また、実際にそのような実態があることも否定しない。ただ、これだけ旧来の価値観が目まぐるしく変化し、人生観や労働観が多様化する中で、ポジティブな側面から見直してみることも必要なのではないか。

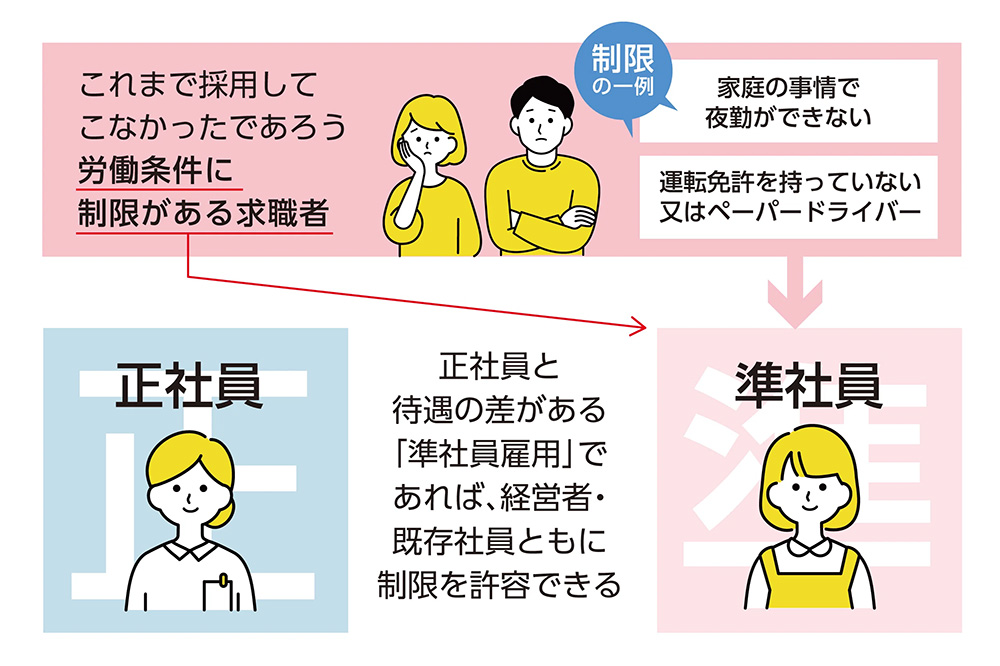

具体的な例でいえば、施設系の常勤に夜勤なしを認めるか、通所系の常勤に送迎なしを認めるか、ということである。体力的に、あるいは家庭の事情で、夜勤はできないという求職者はいる。運転免許を持っていない、持っていてもペーパードライバーで運転が不安、あるいは運転自体が不得手という求職者もいる。

おそらく、こういった人材は、これまで採用してこなかったのではないだろうか。その理由は明確だ。労働条件に制限がある職員のシフトは組みにくいからである。また、既に働いている職員との間に不公平が生じるからである。その気持ちはよくわかる。

だが、正社員と待遇に差をつけた準社員雇用であれば、経営者も従業員も許容できないだろうか。既存の正社員から準社員への職種変更希望が殺到したら困る、という危険性はあるものの、業務内容限定の正社員は一考に値すると思う。

多能工化の範囲を事務まで広げる

多能工化とは、社内の教育訓練によって、ひとり一人の職員の働く能力を開発し、カバーできる仕事の範囲を広げることを指す。介護現場の場合は、生活支援中心のヘルパーを身体介護もできるようにする、日勤しかできない新人に夜勤業務を教えるということが多いと思うが、事務業務が対象になることはあまりないのではないだろうか。

介護事業所には、膨大な量の事務がある。すべてのケア業務には原則計画と実施記録が必要であり、不備があれば返戻や減算となるため、これは必須業務だ。1日たりとも欠かすことなく、全職員が例外なく携わっているが、それでも追いつかない場合は正社員がフォローしている。もっといえば、正社員が時間外労働で担っているのが現実だろう。

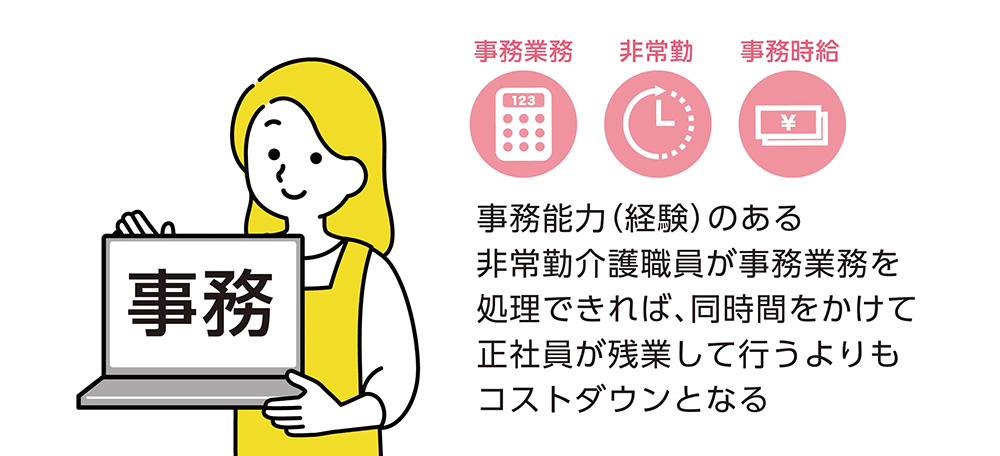

だが、それらの事務の中には、チェック業務など、パートタイマーに任せていいものもあるはずだ。もちろん、登録ヘルパーにケアと同じ時給でというわけにはいかないが、別途事務時給を設定して運用している事業所は実在する。

介護現場の人材というのは本当に多様である。非常勤介護職の中には、事務職経験者もいる。身も蓋もない話になってしまうが、仮に正社員と同じ時間をかけて非常勤がその事務を処理できるのなら、残業代と事務時給の差額はコストダウンになる。

もしその職員の事務能力が正社員よりも高ければ、さらなるコストダウンになる。事務が苦手な正社員のフォローを非常勤がするという多能工化もまたあり得るのである。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。