第3章 介護現場マネジメントの方法⑩【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.22です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

60点のリーダーシップ④ ~ルールの必要性~

コミュニケーション不足だけが原因か

ルールと仕組みで人を動かしていく「人心―ルールのパイプ」で忘れてはならないのは、働きやすい職場をつくることである。業務上の行き違いや人的対立といったネガティブな出来事を最小限に抑え、管理者として、まずは最低限の職場環境を整えるのだ。

業務上のネガティブな出来事を抑制するためには、ルールとコミュニケーション、どちらも必要になる。だが、介護現場はこのバランスが非常に悪い。ルールを決めないまま、コミュニケーションですべてを解決しようと考えているフシすらある。

職場でネガティブな出来事が起きる原因は、コミュニケーション不足だけとは限らない。ルールがない、あっても周知されていない、周知されていても徹底されていないことで、行き違いや人的対立が起きていることも少なからずあるに違いない。

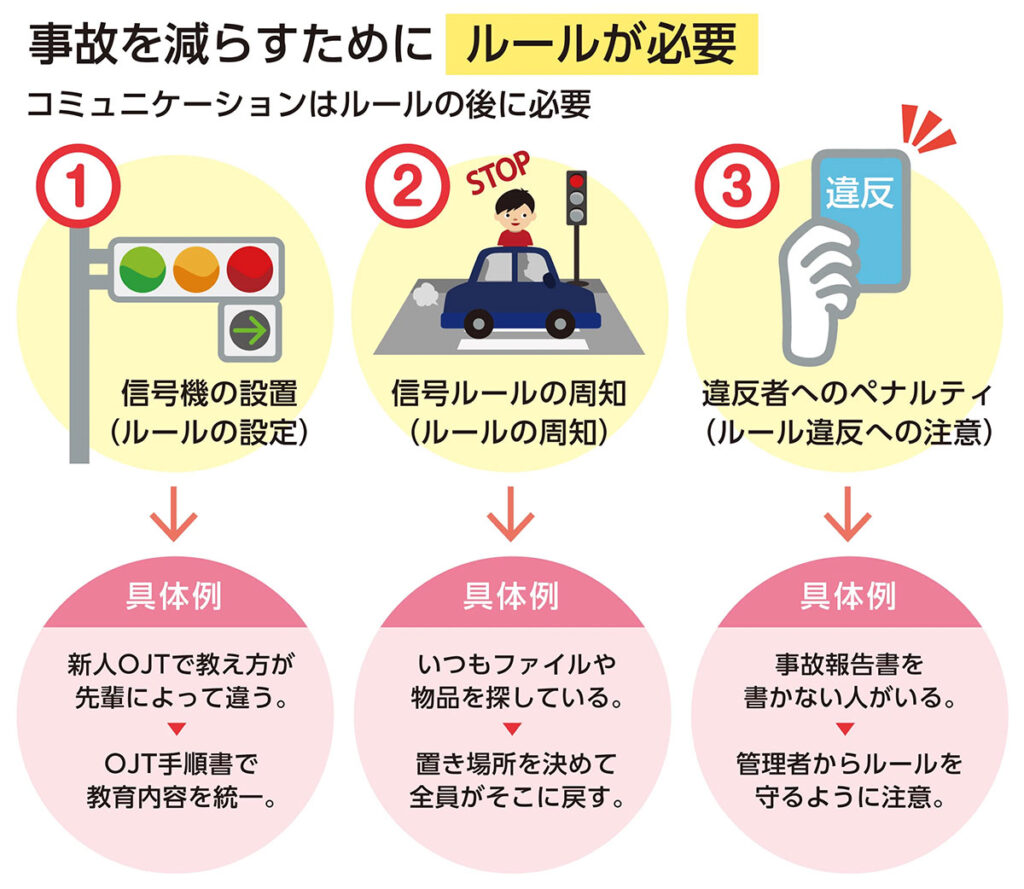

幹線道路が交わる大交差点に信号がなければ、事故が多発するのは当たり前である。事故を減らすには信号の設置が最優先のはずだ。にもかかわらず多くの人が、譲り合えばよかった、声掛けが足りなかったと、いつまでもコミュニケーション不足の話ばかりしている。まず、信号機というルールの設定、次に青黄赤というルール運用の周知、そして違反者への注意や罰則適用。これが正しい順番である。コミュニケーションはそのあとの話だろう。

面倒くさい、時間がない、やり方がわからない

そもそもコミュニケーションというものには物理的な限界がある。業務上のあらゆる物事について、その時々で声をかけ合い、適切な対応が行われているか確認し合うわけにはいかない。だからルールを定め、いちいち確かめ合わなくともそれが守られているという前提で、私たちは仕事を進めているのだ。遅刻はその人のせいであって、モーニングコールをしなかった上司のせいではないだろう。だが、もし始業時間を定めていなければ、それは管理者(もしくは法人)の責任だ。

管理者がルールを決めないのは、①面倒くさい、②時間がない、③やり方がわからない、のいずれかである。①は、申し訳ないが管理者失格だ。面倒くさいことを避けて通るのは、「根」の基本的な要件である「誠実さ」を満たしていないことになる。②は、多能工化と多分業化と権限委譲で「自分以外でもできる仕事」の割合を減らし、「自分にしかできない仕事(マネジメント)」の時間を捻出するしかない。③は、前述したように、ルール設定⇒周知⇒徹底の順番で進める。

ルールの話になるとすぐに「規則でがんじがらめにしたら逆に働きにくくなる」という意見が出るのだが、ここでいうルールというのは、もっと単純で簡単な事柄を指す。身近な例でいえば、報告・連絡・相談を怠らない、体温計やトロミ剤や車椅子を決められた場所に戻す、適切な事故報告書を書くといった、ごく当たり前の行動のことである。

コミュニケーション不足論に終止符を打つ

そんな基本的なルールが、働きやすい職場環境と何の関係があるのか、やはり、職員同士のコミュニケーション不足や仲の悪さの方が問題なのではないか、と思われるかもしれない。だが、よく考えてみてほしい。対人援助をベースとする介護現場のコミュニケーション能力が、そこまで低いということがあるだろうか。職員の大半が自分勝手で性悪で常にお互いの足を引っ張り合っているような酷い職場が、そんなにも多いのだろうか。どうしてもそうは思えないのである。

報告や連絡のミスの中には、そもそもルールがなかったから起きたものも少なくないのではないか。事故報告書の不備がなくならないのは、書き方のルールはあってもそれを知らない職員がいるからなのではないのか。そして何より、ごく一部の職員が繰り返すルール違反の放置が、職場の雰囲気を悪くしている最大の原因なのではないのか。私たちがコミュニケーション不足のせいだと思い込んでいる職場の不具合の中には、実はそういったことが多分に含まれていると思うのだ。

ルールがないならルールを決める。ルールを知らない者がいるなら教える。ルールを守らない者には注意して、時にはペナルティを科す。これを続けることで、業務上の行き違いや人的対立はある程度まで抑制可能だ。介護現場でそれができる者はただひとりしかいない。口でいうだけで是正にはつながらないコミュニケーション不足論に終止符を打てるのは、管理者だけなのである。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。