第3章 介護現場マネジメントの方法⑥【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.18です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

マイルストーンとしての60点の管理者

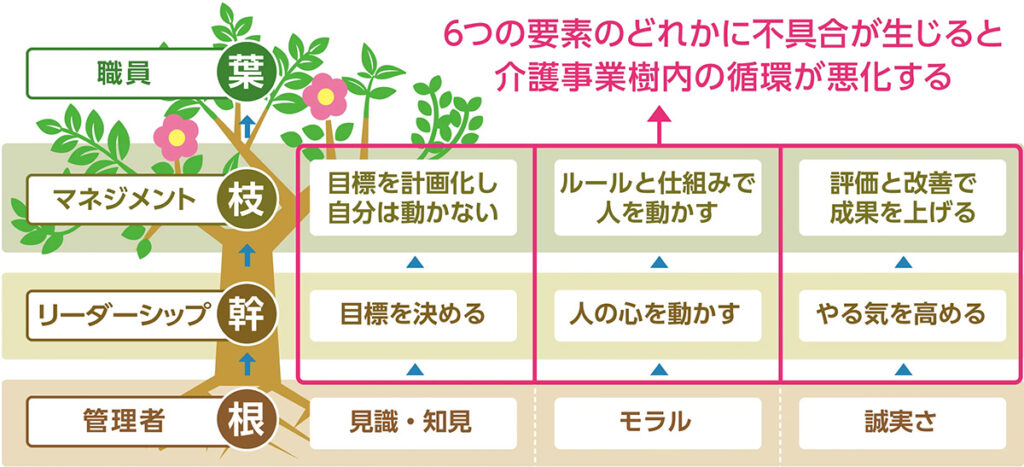

6要素の不具合が循環を悪化させる

管理者の資質に問題はない。にもかかわらず、事業所運営がうまくいかない場合、大体以下のようなパターンに陥っていることが多い。

➀勉強熱心な管理者が見識・知見を蓄積しても、

目標が曖昧では計画も不十分なものになる。

②目標は明確でも、計画の出来が悪いと職員の動きが鈍くなり、

結局自分が動くことになる。

➂管理者のモラルが高くても、それを言葉と姿勢で示さなければ、

ルール徹底の説得力は弱い。

④モラルを語る言葉と姿勢が優れていても、

ルールが杜撰では違反者や揉め事はなくならない。

⑤職員を支援する気持ちはあっても、

それが具体化しなければ職員のやる気にはつながらない。

⑥具体的な支援で職員のやる気が高まっても、

評価と改善がないと成果には辿り着かない。

➀➂➄は「リーダーシップの不具合」、②④⑥は「マネジメントの不具合」だ。「根」の3要素(見識・知見、モラル、誠実さ)が整っていても、6つの要素のうちどれかに問題があると、管理者と職員の間で行き交っている気持ちや情報がそこで滞ってしまい、介護事業樹の中の循環を悪化させるのである。

つまり、安定した事業所運営を続けるためには、「根」の3要素、「幹」の3要素、「枝」の3要素の計9要素が揃っていなければならない。それがひとつの理想、ということになる。

6つの要素をまんべんなく整える

しかし、である。仮に「根」の3要素を持っている管理者がいたとして、他の6つの要素まで整っている理想の人材などそうそういるものではない。また、簡単になれるものでもない。

では、どうすればいいのか。理想の姿を100点と考えて、まずは60点を目指すしかない。

そんな志の低いことでいいのか?と思われるかもしれない。だが、よく考えてみてほしい。志の高い理想像だけ語ってそこに至るプロセスは示さず、あとは本人に丸投げというやり方で、これまで管理者は育ってきただろうか。そんなものは人材育成でも何でもない。

なにも60点でいいといっているのではないのだ。100点をゴールに定め、そのマイルストーン(通過点)として60点を設定し、まずはそこをクリアしようということなのである。

繰り返すが、たとえ“養殖組のやせ我慢”であっても、「根」の3要素を持っていることは大前提だ。そこがスタートラインになる。その上で、「幹(リーダーシップ)」と「枝(マネジメント)」の6要素をまんべんなく整える。「まんべんなく」とは、各要素すべてについて、とにかく0点は避けるということだ。「目標―計画のパイプ」「人心―ルールのパイプ」「やる気―成果のパイプ」いずれについても、最低限“梗塞”は起こさないように努力する。未熟でもいい。至らなくてもいい。管理者と職員をつなぐパイプが、完全に詰まってしまわなければ、とりあえずスタートは切れるし、事業所は動く。

「6ない」だけは絶対に避ける

0点とは、具体的には次のようなことである。事業所に目標がない。その目標を達成するための計画がない。ルール違反者に一切注意しない。手順書や分担表が存在しない。職員に励ましの言葉をかけたことがない。職員をまったく評価していない。この「6ない」だけは絶対に避ける。想像してみてほしい。どれひとつとっても、こんな管理者はあり得ないだろう。

リーダーシップ段階に0点があるとそれにつながるマネジメントが機能しないのは当然だが、「目標―計画」「人心―ルール」「やる気―成果」の3つのパイプのうち1つだけがダメ、というのも避けたい。事業所運営の場合、1つのパイプが機能停止しても他のパイプが機能していれば大丈夫、ということにはならないからだ。この点でも「まんべんなく」が重要になる。

目標に向かって仕事をしていくという機能が完全に失われた状態を、ルール維持機能で補うことはできない。ルール違反者が野放しになっている状態に対して、やる気維持機能など無力である。職員のやる気が消え失せ、今後とも改善の見込みがない職場に、目標管理機能は無意味だ。

この点は、樹木の枝が他の枝との間で養分をやり取りせず、各々で独立性を保っているのと似ている。3つのパイプに相互補完機能がない以上、たとえひとつでもパイプが詰まることは許されない。1要素だけ高得点よりも、6要素とも平均点を目指す方がいい、ということなのだ。

マネジメント連載企画Vol.19「第3章 介護現場マネジメントの方法⑦」へ続く

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。