第3章 介護現場マネジメントの方法⑧【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.20です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

60点のリーダーシップ② ~目標設定の価値~

目標が必要な理由を答えられるか

「仕事に目標を持ちなさい」。これまで多くの人が、先輩たちからそう言われ続けてきたことだろう。だが、なぜ目標が必要なのか、教えてくれた人はいただろうか。職場で目標設定が話題になるとき、いつも「目標はあって当然」という前提で話は進む。でも、目標が必要な理由について、わざわざ口にする人はいない。

仕事には必ず何らかの目標がある。目標を持たない法人も存在しない。こういった現実から考えて、目標というものが必要不可欠なことはわかるが、その理由は何なのか。あなたはいまこの場ではっきりと言葉にできるだろうか。

なぜこんな話をするのかといえば、自事業所の目標を定める価値を理解していない管理者が少なからず存在すると思うからだ。ケアプランには必ず長期目標と短期目標を設定しているのに、自分の事業所のことになると漠然とした目標しかない、ということは実際によくある。仕事に目標を設定する価値を、管理者自身がよくわかっておらず、また信じてもいないのだ。

そういう管理者は、いくら目標を持つように指示されても、本気で取り組まない。目標設定は管理者にしかできない仕事だから、本人にその気がなければ、目標は定められずに放置される。目標が曖昧なままだと、それに基づく計画も、計画に沿った業務も、いい加減なものになってしまう。

現場の現実に目を向けさせる価値

目標設定には、組織の方向性を指し示して職員をまとめやすくする価値がある。考え方も能力も経験も異なる多様な職員を束ねていくためには、目標を掲げて全職員が目指す方向を一致させる必要がある。おそらくこれが模範解答だ。

この説明で納得できるのなら、これ以上なにもいうことはない。だが、もし、「理屈としてはわかるが、どうもピンとこない」と感じるなら、たぶんあなたはいつまで経っても本気で目標を設定しないだろう。そんな人のために、もうひとつの価値を付け加えてみたい。

目標設定は、管理者自身を変えるのだ。

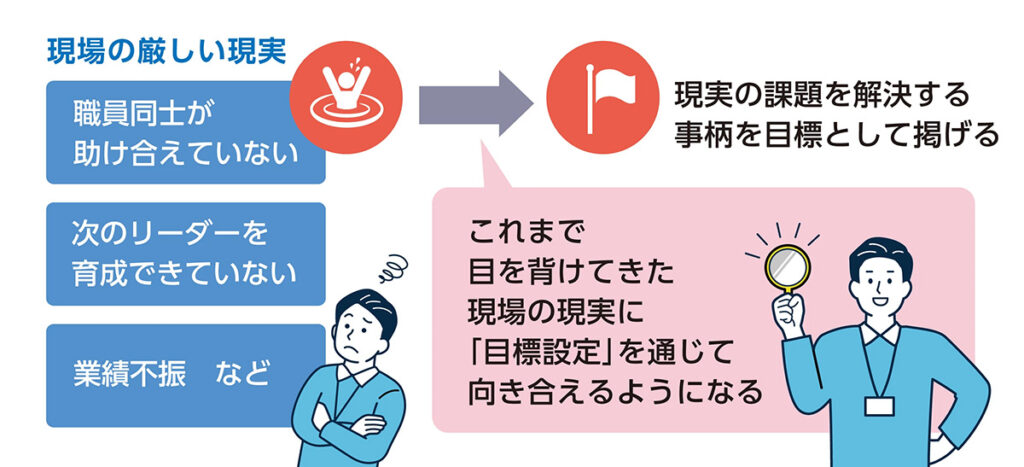

目標を決めるためには、必ず現場の現実に目を向けなければならない。なぜなら、目標というものは、現状よりも良い状態を目指すものだからだ。管理者は、いまの職場に向き合い、そこから何らかの課題を見つけ、その課題を解決することを目標に掲げることになる。職員同士が助け合えていないというため息が出るような現実、次のリーダーを育成できていないという長年先送りしてきた現実、業績不振という目をそむけたくなるような現実を、認めざるを得なくなるのである。

目標を設定することで職員がまとめやすくなるのは確かだが、実際に組織をまとめるのは管理者だ。その管理者の目が、目標設定を通じて現場に向けられる価値は小さくない。

いい目標はいい計画を生む

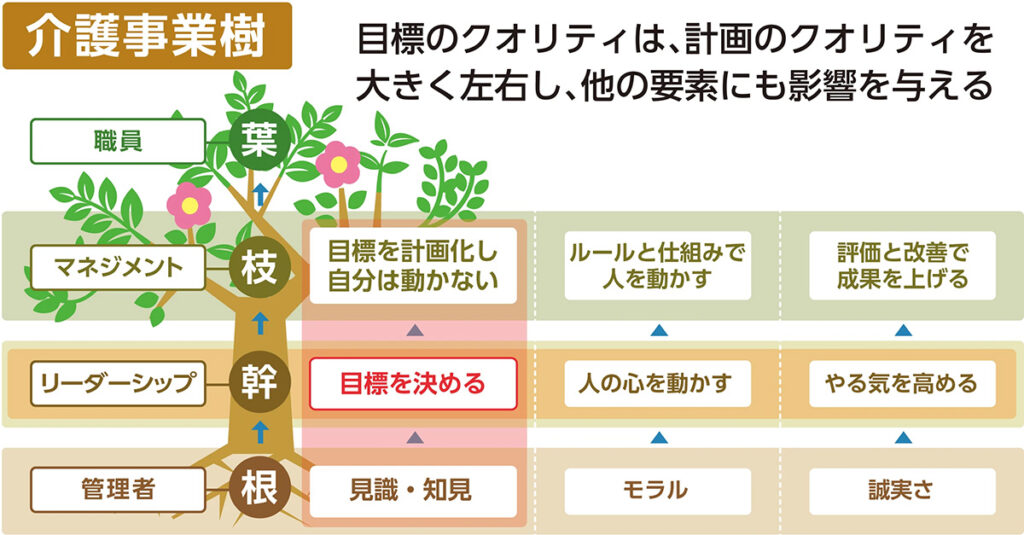

目標を決めるという行為が、半強制的に管理者を現場の課題に向き合わせる。自分の目で現場を見て、自分の耳で現場の声を聞いて、自分の力で現場の課題を見つけ、その課題を解決する目標を自分自身で決めたとき、もうその管理者は以前の管理者ではなくなっている。「目標を決める」「人の心を動かす」「やる気を高める」という、管理者に求められる3つのリーダーシップのひとつが、こうして目に見えるかたちになっていく。

曖昧な目標はいい加減な計画と仕事しか生まないが、管理者がしっかり現場に向き合って決めた目標からは、質の高い計画が生み出される。「目標を決める」という「幹(リーダーシップ)」の中の一要素は、「目標を計画化し、自分は動かない」という「枝(マネジメント)」の中の一要素につながっている。目標のクオリティは、計画のクオリティを大きく左右するのだ。

現場の現実が反映された目標は実践的なものになり、それに基づいて作られる計画も地に足がついた内容になる。また、そのような目標は、リーダーシップの他の2つの要素である「人の心を動かす」「やる気を高める」にも好影響を与える。現場の気持ちを理解しようとして作られた目標は職員の心に響き、モチベーション向上にもひと役買うことになるだろう。そのようにして介護事業樹の「幹」はより太く強くなり、職員はひとつの方向にまとまっていくのである。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。