介護現場の透明化と信頼構築②-福祉サービス第三者評価で実現する「質の高いケア」-

株式会社エクセレントケアシステム執行役員(「品質管理部」)の坂本と申します。EX Magazineを担当するようになって5回目の掲載となります。前回から5回にわたって、介護現場の透明化と信頼構築を実現するための方法の1つとして昨今注目を集めている「福祉サービス第三者評価」の考え方やその仕組みについて取り上げております。今回は、その2回目です。(第1回目の記事はこちら)

前回は、「福祉サービス第三者評価」が必要となる背景について、福祉サービス(介護サービス)の特性や性質から紐解いてきました。福祉サービス(介護サービス)の質評価は、昨今の社会で重点がおかれている結果(ここでは、「自立」とします)を評価するだけでは十分ではない、つまり、福祉サービス(介護サービス)には介護職員などの専門職だけでなく、利用者家族や地域住民が関わっており、それらが互いに影響され、相乗効果を発揮し「自立」に向かうといえます。また、認知症高齢者や寝たきりの高齢者の場合、「自立」の実現が困難であり、要介護・要支援の程度が低下しなくても維持すればそれで良しとする考えもあります。したがって、施設・事業所を評価する際は、「結果」のみに焦点を当てるのではなく、そのサービス過程を見ないと適切に評価できない、言い換えれば、評価の対象は利用者を中心とした同心円状に広がる様々な範囲に及ぶことが考えられることを確認しました。逆に、介護職員をはじめ関係する専門職は、専門分野としてのミクロ的視点のみ注視するのではなくマクロ的視点をもって使命を果たすことがいかに重要かは、これを見ても明らかです。

横道に逸れましたが、今回は、「福祉サービス第三者評価」の概要について見ていきます。

「福祉サービス第三者評価」の概要

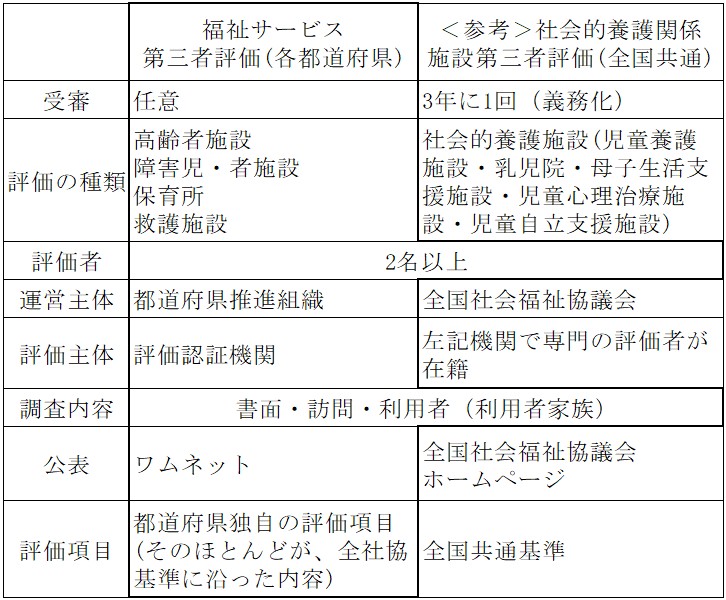

福祉(介護)の分野において、「第三者評価」と名のつく制度は、以下表1に示す通り2つあります。今回取り上げている「福祉サービス第三者評価」と「社会的養護関係施設第三者評価」です。これら2つの第三者評価の違いは、大きく7つあります。

表1 「福祉サービス第三者評価」の概要

出所:坂本(坂本2019, pp.27-34)の表4を一部改変*1

1)評価対象施設について

「社会的養護関係施設第三者評価」とは文字通り、社会的養護関係施設としての児童養護施設や乳児院、母子生活支援施設等がその対象となります。近年の子育て支援施策やその方向性から、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)や自立援助ホームが近年の改正で対象に加わりました。

一方、「福祉サービス第三者評価」の評価対象施設は、介護老人福祉施設や訪問介護、通所介護などの高齢者福祉施設、障害者支援施設や就労継続支援事業所、児童発達支援センターなどの障害児・者施設、保育園や認定こども園などの保育所、救護施設となります。

2)受審の必要性について

「社会的養護関係施設第三者評価」は、昨今の児童虐待等のニュースが巷にあふれているように、それに関する社会的養護関係施設は注目されています。このことから、これら施設は、3年に1回の受審が義務化されています。

一方、「福祉サービス第三者評価」の対象となる施設・事業所は、その受審が任意となっており、受審するか否かは施設・事業所の考え方に委ねられています。ところが、運営指導などの行政監査による指摘事項に「福祉サービス第三者評価」の受審が追加となったこと、各分野のサービス公表システムによる受審の有無記載、ワムネットへの公表の定着や障害者総合支援法改正により就労継続支援A型事業所のスコア制の配点が受審に重きをおかれるようになったこと、児童発達支援センターの「中核機能強化加算」に代表される受審が加算の取得要件に含まれるようになったことなどから、前回お伝えしたように任意といえども国としては、「福祉サービス第三者評価」の受審を推奨しているように見えます。

3)運営主体と評価者

「社会的養護関係施設第三者評価」の運営主体は全国社会福祉協議会が行い、評価者の養成や更新についても、一括して行っています。

一方、「福祉サービス第三者評価」は各都道府県推進組織*2が運営することになっており、運営にあたっての規程や規則なども各都道府県で策定することになっています。

4)調査内容

受審施設が策定している規程やマニュアル、組織図や業務分掌規程などの各種書類を確認する書面による調査、実際受審施設を訪問し約2日間に及ぶ訪問調査、訪問調査時もしくは別日に行う利用者や利用者家族のヒアリングもしくはアンケート調査をもとに総合的に評価を行います。この方法は、両者とも基本的に同じですが、利用者や利用者家族のヒアリングもしくはアンケートについては、受審施設の特性や利用者の状況等を総合的に判断し、実施するか否かは受審施設との打ち合わせによって決定されます。

5)評価者

評価者は、指定の評価調査者養成研修の修了が必須です。また、3年の有効期限があり、期限が終了するまでに評価調査者継続研修を修了する必要があります。「福祉サービス第三者評価」の評価者は都道府県推進組織が主催する各研修を、「社会的養護関係施設第三者評価」の評価調査者は全国社会福祉協議会が主催する各研修を修了する必要があり、研修内容は各評価に特化した内容となっています。筆者は、両方の評価者資格を有しています。

6)評価項目

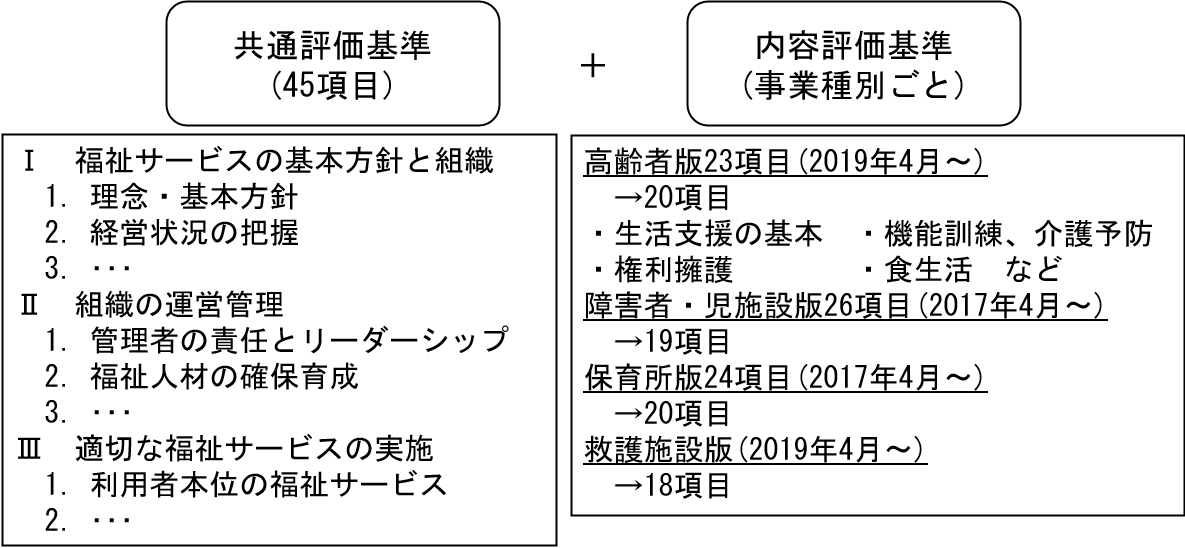

評価項目は、社会的養護関係施設や小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)と自立援助ホーム、高齢者福祉施設や障害児・者施設、保育所や救護施設といった各分野で評価内容は当然異なります。しかし、以下図1に示すように、どの分野においても「共通評価基準」と「内容評価基準」という2本柱によって成り立っています。「共通評価基準」は、施設・事業所の運営や福祉サービスの提供に関する基本を確認する項目となっており、どの分野においても共通の評価基準であることから「共通評価基準」として定義づけられています。全部で45項目あります。

一方、「内容評価基準」は、各分野の直接処遇に関する内容を確認する項目であることから「内容評価基準」として定義づけられています。各分野でその評価項目も異なっていることから、項目数もまちまちです。

図1 「福祉サービス第三者評価」の評価項目

注:「内容評価基準」の年月以降、それぞれ矢印以降の項目数に削減されている。なお、救護施設版は、2019年4月より18項目で評価が開始されている。

出所:坂本(坂本2020, pp.2-11)図5を一部改変*3

7)報告書の公表方法

訪問調査が終了すると、評価者は報告書(約25ページ程度)を作成し、各推進組織へ報告することになります。一方、これら第三者評価の目的は、前回説明したように地域住民に各施設・事業所を知って頂くこと、利用のための選択の機会を与えることから、それら内容は広くインターネットを通じて公表することになっています。

具体的には、「社会的養護関係施設第三者評価」は全国社会福祉協議会が設ける所定の公表ページで公表されます。一方、「福祉サービス第三者評価」は、ワムネットへの公表となっています。前述のように、「社会的養護関係施設第三者評価」は受審が3年に1回の義務化となっていますので、報告書が作成され次第自動的に公表されますが、「福祉サービス第三者評価」はその内容について事実誤認があってはいけないので案として受審施設職員に確認してもらい、最終的には施設長や管理者の公表に関する同意書への署名をもって公表されることになります。

「福祉サービス第三者評価」ヘの理解

いかがでしたでしょうか、今回は「福祉サービス第三者評価」の紹介となってしましましたが、福祉サービスの質評価にあたっては、様々な仕掛けや細かい手続きがあることを理解して頂けたかと思います。

次回は、今回の続きで、評価のスタートからゴールまでの流れと評価に対する近年の動きについてより掘り下げてみていきたいと思います。今回の内容が、皆さまが提供される福祉サービスの質向上の一助となれば幸甚です。

<脚注・参考文献>

*1 坂本圭(2019)「持続可能な介護保険制度の構築に向けて」『川崎医療福祉学会誌』29(1)*2 都道府県によって運営する組織体は異なるようです。岡山県の場合は、運営指導などを管轄する岡山県子ども・福祉部指導監査室が推進組織として「福祉サービス第三者評価」を運営しています。

*3 坂本圭(2020)「今後必要とされる「医療福祉人」―福祉サービス第三者評価の意義とその評価結果の視点から―」『「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文・エッセイ・作品集』

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 品質管理部 部長

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 非常勤講師、川崎医療福祉大学大学院 医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻 非常勤講師、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟国家試験合格支援委員会委員(科目幹事)、公益社団法人岡山県社会福祉士会担当理事、第三者評価委員会委員(評価調査者・事務担当)、一般社団法人日本レセプト学会理事、社会福祉法人弘徳学園評議員、NPO法人晴れ アドバイザー

病院の事務、通所介護の生活相談員を経験、川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療福祉経営学科副学科長を経て、2024年より現職。福祉サービス第三者評価の評価調査者を担っている。医療福祉制度に関する学術論文多数発表。分担執筆『障がい福祉のすすめ』第5章(学文社)などの著書もある。川崎医療福祉大学創立30年記念「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文部門最優秀賞受賞。博士(社会福祉学)・修士(社会学)ともに佛教大学、社会福祉士。