第3章 介護現場マネジメントの方法⑪【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.23です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

60点のリーダーシップ⑤ ~やる気を高める~

常にみている/常にみられているという関係性

介護事業樹の中で、管理者(根)と職員たち(葉)はつながっている。だから、管理者が誠実か不誠実かで職員たちのやる気は大きく左右され、また職員たちのやる気が職場の成果に多大な影響を与える。これが誠実さを根とする「やる気―成果」のパイプである。

すべての職員たちのやる気は管理者次第だ、とまではいわない。だが、常にやる気に満ちて自走している者と、どんな働きかけをしてもやる気を出さない者以外、つまり彼ら彼女らの大半は、管理者の促しによってある程度までやる気を引き出せると考えた方がいい。

そのひとつのカギとなるのは、「常にみている/常にみられている」という関係性である。繰り返すが、リーダーシップは心で思っているだけではうまく機能しない。管理者として、職員たちを「常にみている」ことを、言葉や姿勢で表現してはじめて、職員たちは「常にみられている」と感じる。自分の居場所がある、自分は必要とされている、という実感が、やる気の源泉となるのだ。それは、職員たちの承認欲求が適度に満たされた状態、と言い換えてもいいだろう。そして、この状態を保つためには、ただ単に「みる」のではなく、「常にみる」ことが重要になる。

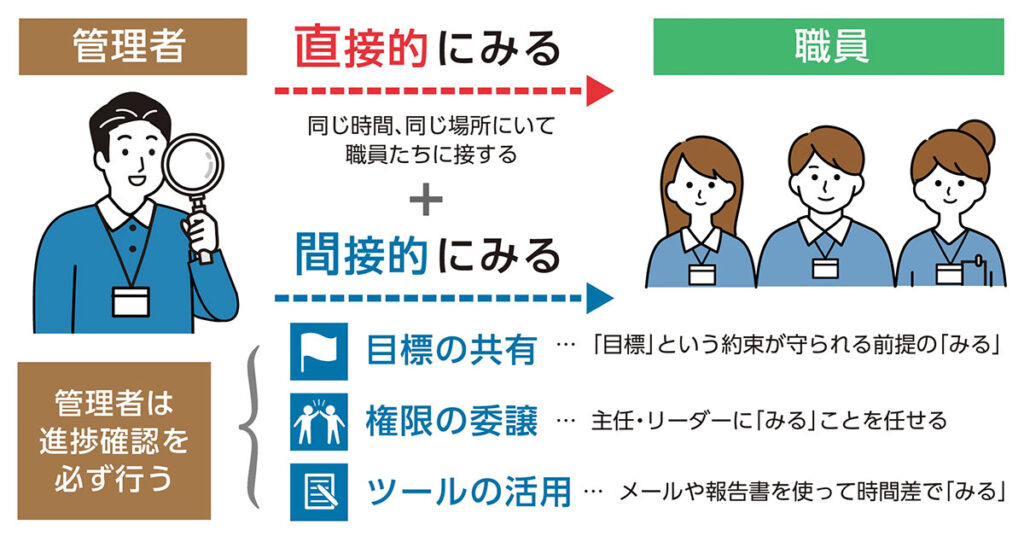

管理者が職員たちを「常にみる」ためには、2つのことに気をつけなければならない。それは「直接的にみる」と「間接的にみる」の両方をうまく使いこなすことだ。

まずは直接的にみる

「直接的にみる」とは、物理的に同じ時間・同じ場所に居て、職員たちに接することを意味する。事業所から訪問サービスに出る職員・帰ってくる職員に声をかける、フロアをラウンドして現場の状況を観察する、主任・リーダーの相談に乗る、といった管理者からの働きかけがこれにあたる。定期的な個別面談や事業所内の会議・研修への出席も、この「直接的にみる」に含まれる。本連載で以前述べた「管理者のプレイングの抑制」は、この時間を捻出するために必要なのだ。

つまり、できる限り現場で彼ら彼女らを「常にみる」ことに時間を割くわけだが、一方で、この直接的な働きかけには物理的な限界がある。前述した具体例に沿っていえば、声をかけられなかった職員、ラウンドできなかったフロア、相談に乗れなかった主任・リーダーが出てくる。すべての会議・研修に出席できないこともありえるだろう。管理者のからだはひとつしかないのである。

それについては、定期的な個別面談のときのように、一定期間内で順番に対応すればいい、と思われるかもしれない。だが、そのようにしたところで、物理的な限界があることに変わりはない。職員と直接関わることだけが管理者の仕事ではないからだ。どう工夫しても時間は足りない。

そこで、「間接的にみる」というもうひとつの方法を併用することになる。①目標の共有、②権限の委譲、③ツールの活用を通じて、職員を「みる」のだ。

間接的にみて不足を補う

なぜ、①の目標の共有が間接的にみることになるのかといえば、目標というものは、管理者と職員の間に交わされた「約束」だからである。一度目標を決めてスタートすると、管理者がみていないところでも、職員は目標に向かって計画的に仕事(キャリア)を積み重ねていく、ということになる。約束が守られているという前提で、直接みていなくてもみていることになるのだ。

同じように、②の権限の委譲は、みることを主任・リーダーに任せてしまう形での「みる」方法であり、③のツールの活用は、自分がリアルタイムでみていなくても、メールや報告書を通じて時間差で「みる」方法である。これらはすべて、間接的に現場の職員を把握するための仕組みなのだ。

もちろん、あくまでも間接なので、進捗確認は必要になる。トレースしない間接管理はただの丸投げである。直接関われない分、目標の達成度を定期的に尋ね、主任・リーダーから職場の現状報告を小まめに聞き、ツールを通じてあがってきた情報に漏らさず目を通すことは欠かせない。

まずはできるだけ直接的にみる。目が届かないところは間接的にみて補う。それは非常に面倒で手間のかかる仕事だが、これこそが「誠実さ」に根差す管理者のリーダーシップの表現なのである。この継続によって職員たちは「常にみられている」と実感し、彼ら彼女らの内面で徐々にやる気が醸成されていくことになるのだ。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。