介護現場の透明化と信頼構築③-福祉サービス第三者評価で実現する「質の高いケア」-

株式会社エクセレントケアシステム執行役員(「品質管理部」)の坂本と申します。EX Magazineを担当するようになって6回目の掲載となります。前々回から5回にわたって、介護現場の透明化と信頼構築を実現するための方法の1つとして昨今注目を集めている「福祉サービス第三者評価」の考え方やその仕組みについて取り上げております。今回は、その3回目です。(第1回目の記事はこちら)

前回は、「福祉サービス第三者評価」の概要について、評価対象施設や運営主体、調査内容をはじめ評価項目や公表方法など、「福祉サービス第三者評価」を受けようと決めてから評価結果が公表されるまでの一連の流れについて説明しました。今回は、その中で特に評価基準に焦点を絞って、詳細を見ていきたいと思います。後ほど説明しますが、これら評価基準は5年に1回更新されることが示されています。したがって、この評価基準を詳細に読み込み、分析することで、国は社会福祉(介護)施設・事業所に対し何を求めているのか、今後何を求めようとしているのかを知ることができ、我々福祉(介護)サービス提供者にとっても今後の運営方針・サービス提供の方向性を知るために参考になると考えます。

それらのことを念頭に、まず前回の復習になると思いますが、評価基準の全体像を見ていきます。

評価基準の枠組み

「福祉サービス第三者評価」は、前回の図1に示したとおり、高齢者施設や障がい児・者施設、保育所や救護施設など様々な施設種別の評価を行います。もっと細かくいえば、高齢者施設であれば介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や通所介護事業所(デイサービス)、障がい児・者施設であれば就労継続支援A・B型事業所や児童発達支援センターなどが対象となります。これら様々な種類の施設・事業所を評価するにあたって、評価基準が各施設種別で設定されていたらいかがでしょうか。制度は複雑化し受審する側も評価する側も困ってしまします。

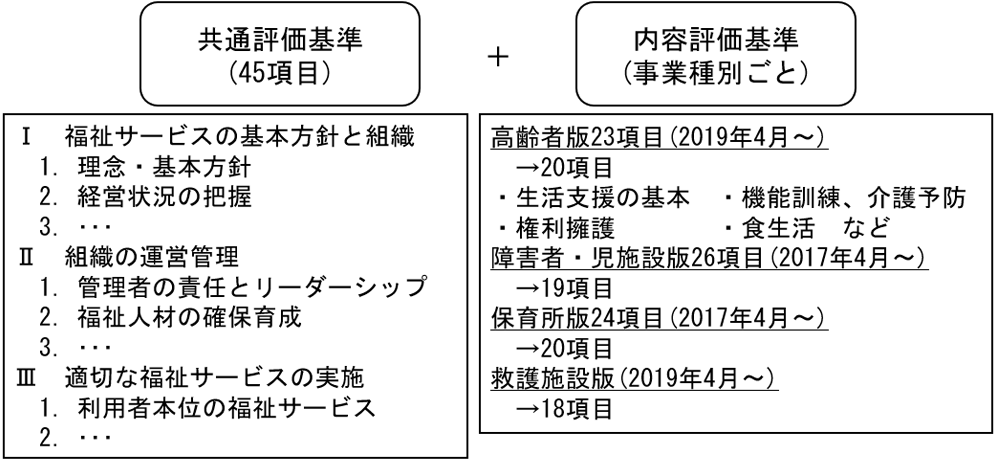

そこで、前回の復習となりますが、評価基準は2本立てになっており、具体的には共通評価基準と内容評価基準に分けられています。(図1)

図1 「福祉サービス第三者評価」の評価項目(前回図1の再掲)

注:「内容評価基準」の年月以降、それぞれ矢印以降の項目数に削減されている。なお、救護施設版は、2019年4月より18項目で評価が開始されている。

出所:坂本(坂本2020, pp.2-11)図5を一部改変*1

まず、図1左側に整理した共通評価基準は、どの分野の施設・事業所においても共通で評価する内容、主に経営や運営に関すること、つまり、理念や基本方針、管理者のリーダーシップや人材養成・教育、地域交流・社会貢献活動やサービスの基本的事項(リスクマネジメントや個人情報保護、防災対策や苦情解決方法など)について確認する内容となっています。これらは、サービスを提供する利用者や利用者家族が異なったとしても必ず共通で確認すべき事項という意味で、「共通評価」基準と呼ばれています。

一方、図1右側に整理した内容評価基準は、サービスを提供する利用者や利用者家族に対する支援内容を評価する項目が用意されており、施設・事業所の特性や機能に応じて、その評価する内容が異なります。例えば、高齢者版であれば、高齢者の権利擁護や、入浴・排泄・食事に関する支援、健康管理がその評価項目に含まれますし、障がい児・者施設であれば就労支援に関すること、保育所であれば乳幼児突然死症候群に関することや卒園後の小学校との連携に関することなど、直接処遇・支援の内容について確認すべき事項という意味で、「内容評価」基準と呼ばれています。したがって、高齢者福祉施設(介護老人福祉施設)の場合は、共通評価基準と内容評価基準をあわせ、合計65項目で評価することになります。

具体的な評価項目の内容と評価方法

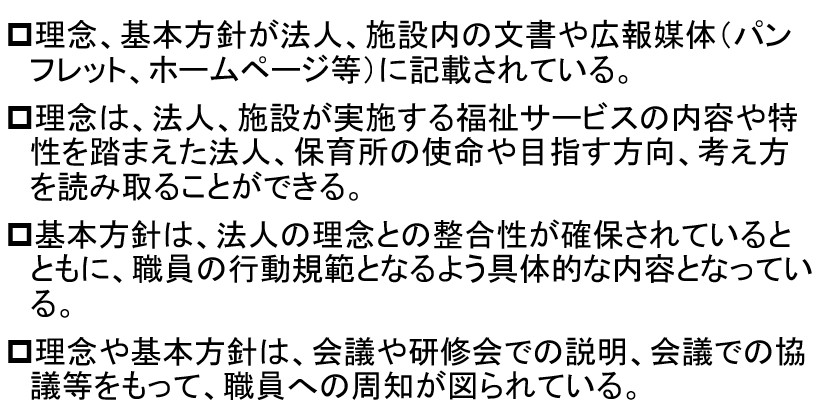

それでは、具体的な評価項目について見ていきます。ここでは、共通評価項目1の「理念、基本方針が明文化され周知が図られている。」を取り上げます。この評価項目に限らず、各評価項目には「着眼点」というものがあり、評価項目ごとでまちまちです。今回取り上げる共通評価項目1については、以下図2に挙げたものを含め6つの着眼点があります。

図2 共通評価基準1の着眼点

出所:筆者作成

評価調査者は、これら着眼点1つ1つについて、事前提出書類や訪問調査をもとにできているかをチェックしていきます。そして、「評価基準の考え方とポイント」をもとに最終的に「a」、「b」、「c」のいずれかで判定することになります。ちなみに、共通評価基準1の「評価基準の考え方とポイント」を取り上げると、

・周知のための工夫(朝礼、事業計画やHPなどへの記載、定例会議での確認等)がされているか

・内容について検討する機会を設けているか(社会情勢にあわせ)

となります。ここでみなさんは、「着眼点をチェックしただけでいいのでは?」と疑問にもたれるかもしれません。この、「評価基準の考え方とポイント」が「福祉サービス第三者評価」のまさしくポイントです。前述の着眼点だけで評価していないということになります。つまり、前々回図1でご紹介したように、「福祉サービス第三者評価」は、「監査が対象としている最低基準ではなく、各事業所・施設が提供しているサービス水準の部分(他の事業所・施設にはない優れたところ)を対象としている」ため、着眼点の間にある見えない部分(施設・事業所の努力している部分)をこの「評価基準の考え方とポイント」を参考に拾う作業を行います。ここが、評価調査者の腕の見せ所であり、これらを拾い報告書(次回に説明します)のコメントで明文化するのです。

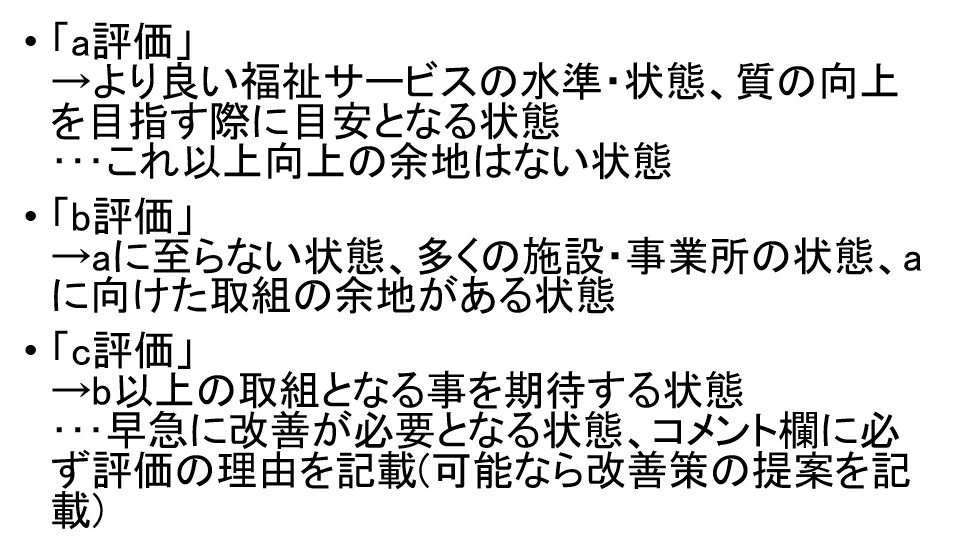

そして、最後にこの「a」、「b」、「c」の判定については、着眼点の状況、「評価基準の考え方とポイント」をもとにした事実確認したうえで、以下図3のような基準をもとに総合的に判断します。このような作業を通じて、評価調査者はようやく1つの評価項目の総合判定とコメントを作成することができるのです。

図3 「a」、「b」、「c」の判断水準について

出所:全国社会福祉協議会(全国社会福祉協議会2019, p.8)をもとに作成*2

「福祉サービス第三者評価」を定期的に受審する意味と自己評価を毎年実施する意味

ここまで、「福祉サービス第三者評価」の評価基準をもとに、1つの評価項目を取り上げながら評価の仕組みやその方向性について述べてきました。最後に、「福祉サービス第三者評価」を定期的に受審する意味と自己評価を毎年実施する意味について述べたいと思います。

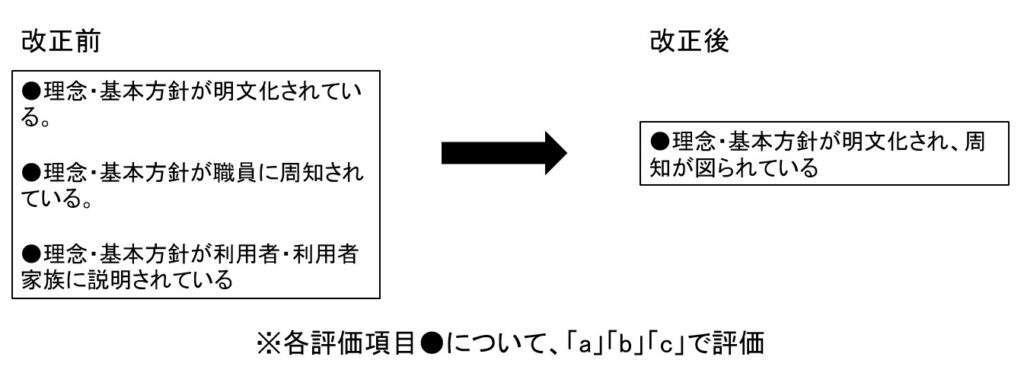

先述のように、これら評価基準は5年に1回更新されることが示されています。例えば、今回取り上げた評価基準1について、前回の改正前との比較について、以下図4に整理しました。

図4 共通評価基準1の改正前と改正後との比較

出所:筆者作成

これを見ると、改正前は理念・基本方針に関する評価について、3つの評価項目で構成されていましたが、現在は1つの評価項目にまとまったことが分かります。そして、改正前の評価項目内容を詳しく見てみると、例えば最初の「理念・基本方針が明文化されている。」では、理念・基本方針が存在し、文章や広報誌、ホームページなどに掲載されていれば「a」の判定となります。次の評価項目「理念・基本方針が職員に周知されている。」では、職員が理念・基本方針を説明でき、例えば朝礼で唱和をしたり、施設長が職員会議などの挨拶でこれらの意味について説明したりしていれば「a」の判定となります。というように、これら評価項目1つ1つについてハードルは低く、筆者の記憶では当初は「a」判定がつきにくかったのですが、現在では3つ目の評価項目を除き「a」判定がつくことが多かったと感じています。

ところが、改正後になるとどうでしょう。前回の例でいうと「b」判定になることがやっとといった感じでしょうか。つまり、評価基準が改正されることで、評価基準そのものがどんどんレベルアップされてきているということになります。その他、昨今改正された評価基準とその内容については次回にゆずるとして、行政が運営指導などで「福祉サービス第三者評価」の受審や「毎年1回定期的な自己評価の実施」を指摘事項として指導している所以は、このような事情があることを我々は理解する必要があること、強く意識することを申し添え本日のコラムを終了したいと思います。

<脚注・参考文献>

*1 坂本圭(2020)「今後必要とされる「医療福祉人」―福祉サービス第三者評価の意義とその評価結果の視点から―」『「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文・エッセイ・作品集』

*2 全国社会福祉協議会(2019)「福祉サービス第三者評価評価調査者実践マニュアル」【改定新版】

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 品質管理部 部長

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 非常勤講師、川崎医療福祉大学大学院 医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻 非常勤講師、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟国家試験合格支援委員会委員(科目幹事)、公益社団法人岡山県社会福祉士会担当理事、第三者評価委員会委員(評価調査者・事務担当)、一般社団法人日本レセプト学会理事、社会福祉法人弘徳学園評議員、NPO法人晴れ アドバイザー

病院の事務、通所介護の生活相談員を経験、川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療福祉経営学科副学科長を経て、2024年より現職。福祉サービス第三者評価の評価調査者を担っている。医療福祉制度に関する学術論文多数発表。分担執筆『障がい福祉のすすめ』第5章(学文社)などの著書もある。川崎医療福祉大学創立30年記念「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文部門最優秀賞受賞。博士(社会福祉学)・修士(社会学)ともに佛教大学、社会福祉士。