第3章 介護現場マネジメントの方法④【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】

本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.16です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)

管理者は職員の行動基準である

職員は「最低限のライン」を見きわめようとする

もし、管理者が職員に何の影響も与えない事業所があるとしたら、それは管理者と職員に決定的な溝ができてしまった崩壊寸前の組織か、職員が完全に自立して業務を行っている理想的な組織かのどちらかだろう。私たちは、前者にならないために、また後者を目指すために、管理者が組織全体に与える影響の大きさについて真摯に向き合わなければならない。

すべての職員が、自らの内側に厳しい規範を持って自律的に働いているわけではない。また、管理者に合わせて働き方を変えない職員も少数派だ。大半の職員は、意識して、あるいは無意識に、管理者に合わせて微妙に働き方を変えている。なぜなら、管理者という存在は、職員にとってのひとつの行動基準だからである。

新任管理者がやってくると、多くの職員は前任の管理者の立ち居振る舞いと比べて、業務上の発言、態度、規律、求められるレベルや成果について、最低限のラインがどのあたりにあるのか見きわめようとする。

「最低限のライン」とは平たくいうと「叱責」と「叱責されない」の境界線のことだ。上司が変わった時や転職先でそれを確認しようとするのは、勤め人なら誰もが身につけている自己保身の知恵である。

モラル低下は伝染する

職場には就業規則や業務マニュアルがあるが、それはあくまでも大枠のルールであって、実際の細かいジャッジは管理者に委ねられていることがほとんどだ。職員は当然それを知っているので、新しい管理者の細かいジャッジの「アウト」のラインを、値踏みしようとするのである。

もちろん、それを見きわめたとしても、大半の職員は、自分の標準がその線よりも上回っていれば仕事のやり方を変えないし、ほとんどの職員は実際にそうする。

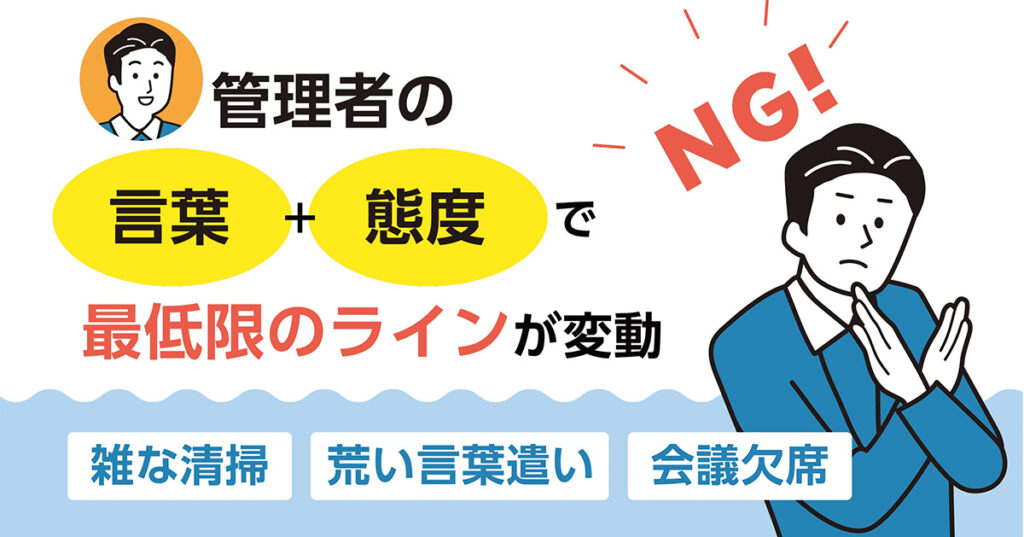

問題は、どの職場にも一定数いる、アウトギリギリの線に近いところで働こうとする職員である。管理者が言葉や態度で示す最低限のラインが低すぎた場合、この「ギリギリ組」はそれに合わせて自分たちのラインも下げて働くようになる。「この管理者は施設美化についてあまり口うるさくいわないから、清掃は適当でいいだろう」「これくらいのラフな言葉遣いは許容範囲なのか」「業務都合の会議欠席は許されるんだ」というように、仕事の質を下げてくるのだ。

「ギリギリ組」が最低限のラインを下げはじめると、やがてそれ以外の職員までもが、自分たちのラインを下げるようになっていく。清掃は雑になり、言葉遣いは荒くなり、これまで皆勤だった会議に欠席するようになる。

こうして職場のモラルは徐々に低くなっていく。底上げならぬ、底下げが起きるのだ。

管理者の言葉と態度が「最低限のライン」を変動させる

つまり、モラルが低い職員のモラルは、管理者のモラルが決めている側面があるということなのである。精神論ではない。1本の樹木の中で根と葉がつながっている以上、そうなるのだ。

報告書に求める頻度・精度、事業所の美化・清掃に求めるレベル、金銭管理の基準、言葉遣い・態度への考え方、遅刻・欠勤・時間外勤務の扱い方、会議・ミーティングへの欠席の許容度、ケアについての要求水準、人的対立にどのレベルで自ら介入するか、事故やクレームに対してどこまで深刻に捉えるか、人材育成へのスタンスなど、その事業所の最低限のラインは、管理者の言葉と行動で微妙に上下すると考えておいた方がいい。

管理者の金銭管理がルーズだと、その職場で金銭事故が発生する危険性は高まる。管理者の言葉遣いが荒ければ、職場全体の言葉遣いも荒くなる。管理者自らの勤怠がいい加減な職場では、職員の勤怠もいい加減になる。

そこまでひどい管理者は少ないとしても、いつも遅れてはじまる会議や、常に欠席者がいる社内研修などは、誰もが見たことがあるだろう。その原因は、管理者自身が会議に遅れたり、研修に欠席したりするからではないだろうか。あるいは、遅刻者や欠席者に管理者が1度も注意しないからではないだろうか。遅刻も欠席もよくない。それが続くのはもっとよくない。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長

兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員

1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。